Impfen? – Impfen!!! Wie dekadent sind wir eigentlich?!

5. August 2021

VCI-Halbjahresbilanz: Starkes Comeback für die Chemie

18. August 2021Industriepolitik – Nachhaltige Entwicklung ohne Deindustrialisierung und Wohlstandsverluste!

Klimaschutz ist ein übergeordnetes Ziel. Die chemische Industrie bekennt sich zum Klimaschutz – er ist ohne die Chemie auch nicht erreichbar.

Gerade deswegen müssen Klimaschutzmaßnahmen und Industriepolitik gut aufeinander abgestimmt sein. Einerseits braucht der Klimaschutz die Produkte der Chemieindustrie und andererseits können Investitionen in CO2-arme Prozesse auch nur von Unternehmen gestemmt werden, die profitabel genug sind und sich mit der Investition auch einen wirtschaftlichen Erfolg versprechen dürfen.

Deswegen kommt der Wirtschaftspolitik eine doppelt wichtige Rolle zu.

Woher kommt unser Wohlstand?

Der hohe Wert einer erfolgreichen und prosperierenden Industrie lässt sich schon an der Bezeichnung „Industrieland“ ablesen. So beschreibt dies unzweifelhaft diejenigen Länder, die durch ihre Wirtschaftskraft ihren Bürgerinnen und Bürgern einen besonders hohen Lebensstandard bieten können – mitsamt eines Sozialstaates, um Grundbedürfnisse abzusichern, moderner Gesundheitsversorgung für alle, hohen Bildungsstandards, Chancen- und Leistungsgerechtigkeit und vielen Möglichkeiten für eine gesellschaftliche Teilhabe.

Der Industrie kommt hierbei in einem „Industrieland“ – wie der Name schon sagt – eine wesentliche Bedeutung zu. Die Industrie ist in der Tat Quelle, Ursache und Garant des Wohlstands in einer Volkswirtschaft. Denn nur in der Industrie (Ausnahme IT/Software) sind – anders als in den meisten Dienstleistungsbranchen – über die Zeit erhebliche Produktivitätsgewinne möglich. Die Produktivitätsgewinne wiederum sorgen für ein höheres Lohn-/Gehaltsniveau in der ganzen Volkswirtschaft und für Wachstum und begründen so den „Reichtum“ eines Landes oder einer Volkswirtschaft.

Ein Verzicht auf Teile der Industrie, ein Schrumpfen der Wirtschaft und Verzicht auf Wachstum ist der falsche Weg. Denn das Ziel Klimaschutz wird damit unerreichbar, soziale und politische Verwerfungen wären absehbar.

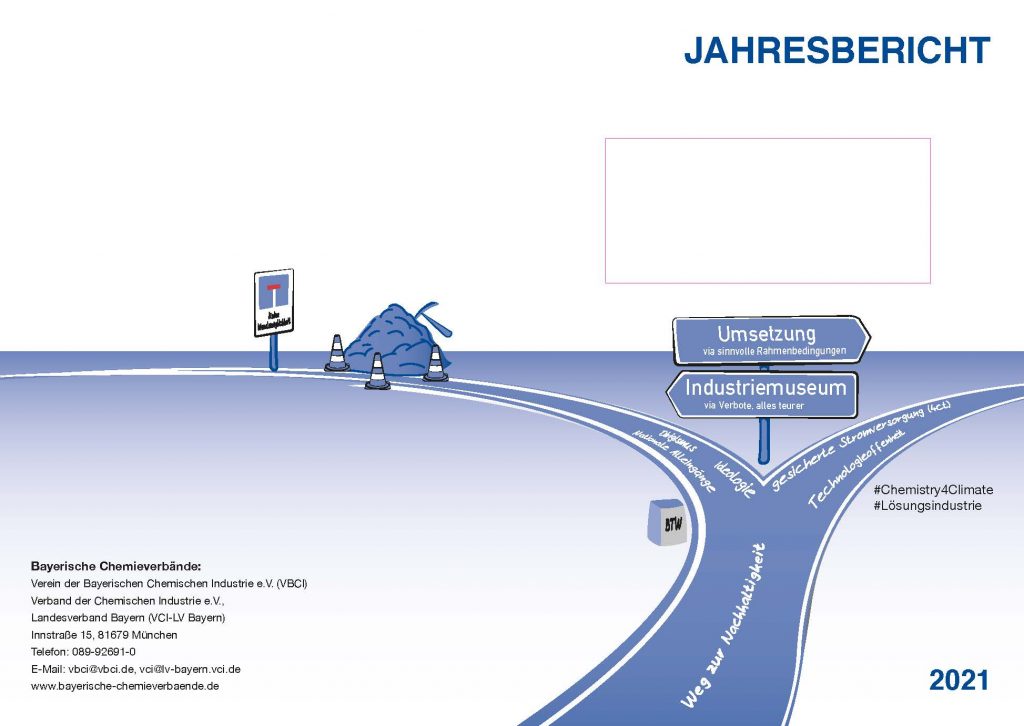

Wohlstandsverluste nähme auch hierzulande keiner freiwillig hin. Eine Verbotskultur und ein staatlich erzwungener Verzicht wären schließlich auch das Ende einer freiheitlichen Gesellschaft. Der Weg in Richtung Klimaneutralität ist deshalb nur mit der Industrie möglich.

Warum betonen wir das so eindringlich? Weil die derzeitigen politischen Maßnahmen für den Klimaschutz meist mit einer Belastung, einer Benachteiligung im Wettbewerb und mit der Einschränkung unternehmerischer Freiheiten einhergehen – wohl aus Mangel an Konzepten, wie Klimaschutz umgesetzt werden kann.

>> Wir haben eine U M S E T Z U N G S H E R A U S F O R D E R U N G und kein Motivationsproblem beim KLIMASCHUTZ! << sagt Dr. Christian Hartel, Vositzender der Bayerischen Chemieverbände und CEO der WACKER Chemie AG.

Was ist das „Ökosystem“ eines erfolgreichen Industriestandortes?

Was ist das „Ökosystem“ eines erfolgreichen Industriestandortes?

Was sind aber nun die Voraussetzungen – was ist das „Ökosystem“ –, in dem ein Industriestandort gedeihen kann? Es sind zuvorderst die Rahmenbedingungen, in denen Unternehmen im fairen Wettbewerb um die besten Technologien, Ideen und Lösungen prosperieren können. Hierfür haben sich die „Spielregeln“ der sozialen Marktwirtschaft als besonders erfolgreich herausgestellt – als Gegenmodell zu Turbokapitalismus einerseits und Planwirtschaft bzw. Sozialismus andererseits. Der Staat schafft Leitplanken, gute Rahmenbedingungen und Infrastruktur – den Rest erledigen die Kräfte des Marktes. Dort wo Märkte „versagen“ (aber nur dort!) greift der Staat mit zusätzlichen Regeln ein – z.B. mit dem Kartellrecht. Preise geben den Marktteilnehmern Signale, wo Bedürfnisse bestehen und wo nicht, Investitionen werden getätigt, weil Chancen auf Gewinne bestehen, wo weitere Bedürfnisse befriedigt werden können.

Innovationen sorgen für Verbesserungen – bei den Produkten, beim Umwelt- und Verbraucherschutz, bei den Produktionsfaktoren. Sie werden daher für eine gewisse Zeit vor Nachahmung geschützt, um den Innovatoren genügend Möglichkeiten zu bieten, ihre Investitionen zu amortisieren.

Und so optimiert die „unsichtbare Hand“ des Marktes die Wirtschaft, damit das produziert wird, was auch nachgefragt wird; und Besseres verdrängt Schlechteres. Bedürfnisse werden befriedigt (was sehr sozial ist) und zwar sehr viel effizienter, als es in planwirtschaftlichen Systemen jemals möglich ist.

In diesem „Ökosystem“ konnten sich nach dem Schrecken der Weltkriege seit Mitte des letzten Jahrhunderts intakte Wertschöpfungsketten mit einer vitalen Mischung aus großen Global Playern und einem erfolgreichen Mittelstand, der häufig auch sehr global aufgestellt ist, ausbilden. Durch eine weitsichtige Energiepolitik konnte sich Bayern vom reinen Agrarstaat zu einem führenden Industriestandort in Europa entwickeln.

Dieses „Ökosystem“ steht mit Blick auf die anstehende Transformation hin zu Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft vor einer in der Dimension bisher unbekannten Herausforderung mit nie dagewesenem Disruptionspotential, weil gleichzeitig an vielen Stellen die Rahmenbedingungen und Paradigmen teils massiv und teils sehr schnell geändert werden. Und weil diese Änderungen auch ganz elementare Wirtschaftsfaktoren, wie Energie, Finanzierung, Planungssicherheit, massiv betreffen. Gleichzeitig haben viele – außereuropäische – Konkurrenten all dies nicht oder nur in deutlich geringerem Maße zu meistern. Die unsichtbare Hand des Marktes ist aber eine globale. Investitionen und Wachstum lenkt sie dorthin, wohin die Preissignale sie lenken.

Und so gibt es zentrale „Kippelemente“, die in den kommenden Jahren darüber entscheiden, ob das „Ökosystem“ des hiesigen Industriestandorts in dieser Form bestehen kann oder ob es eben „kippt“ – mit allen Konsequenzen:

1. Kippelement: Energiepreise und Energieverfügbarkeit

Schon 2019 hat der VCI in einer Studie beleuchtet, ob die chemische Industrie klimaneutral werden kann. Die Antwort lautet: Ja, sie kann! Wir fügen hinzu: Sie will auch! Allein, es gibt Randbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit es klappen kann. Im Kern ist es die Verfügbarkeit von CO2-frei bereitgestellten Energieträgern – ob Strom oder Wasserstoff – zu einem kWh-Preis von maximal 4 ct. Die Dimension des Energiebedarfs ist allerdings gewaltig: Über 600 TWh nur für die chemische Industrie. Das entspricht in etwa der elektrischen Energie, die ganz Deutschland derzeit benötigt.

Wer also die deutschen Klimaziele ernst nimmt, der muss zuallervorderst Antworten auf folgende drei Fragen finden:

- Woher kann die nötige CO2-frei bereitgestellte Energie in dieser Menge kommen?

- Wie – als Strom, als Wasserstoff oder als anderer Energieträger – kommt sie nach Deutschland bzw. auch nach Bayern?

- Wie kann die Energie bezahlbar bleiben – der Strom für die Unternehmen also weniger als 4 ct/kWh kosten?

Hier gibt es viele Ideen – taugliche und untaugliche. Es gibt aber derzeit leider nichts, worauf Unternehmen und Unternehmer bauen können, nichts, was ihnen hilft, eine tragfähige Investitionsentscheidung zu treffen. Leider ist es auch kein Thema, das Unternehmen (außer vielleicht sehr große) für sich selbst lösen können. Kurz: Hier ist die Politik gefragt!

Vor dem Hintergrund des erst kürzlich nochmal nach vorne gezogenen Termins für die Klimaneutralität gewinnen diese Fragen an Brisanz. Und um die Aufgabenstellung zu präzisieren sei hinzugefügt:

- Der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland trägt dazu bei, das Versorgungsproblem zu verringern. Aber er wird die Energie- Versorgungsfrage nicht im Ansatz lösen können. Der Bedarf an CO2-frei bereitgestellter Energie liegt in der Größenordnung der heute genutzten Primärenergie – etwa 70 Prozent wird heute importiert und dieser Anteil wird vermutlich gleich bleiben. Der Primärenergiebedarf wird zusätzlich eher steigen. Deutschland braucht also Importquellen für CO2-frei bereitgestellte Energie in gewaltiger Dimension.

- Die Frage des Energietransports stellt sich nicht nur für den Weg nach Deutschland; auch innerhalb Deutschlands ist der Transport völlig unklar und bisher kaum in Planungen für Infrastruktur abgebildet. Wie kann der Wasserstoff in die Industriezentren Bayerns gebracht werden – allen voran ins bayerische Chemiedreieck mit einem heutigen Strombedarf von 5 TWh im Jahr, der schon bald (2030) auf das Dreifache steigen würde?

- Die Frage der Bezahlbarkeit wiederum ist eher eine Frage der Kostenträgerschaft, denn weder grüner Strom noch CO2-frei hergestellter Wasserstoff können mit den derzeitigen Technologien die Preisschwelle von 4 ct einhalten. Hier sind sozial- und gesellschaftspolitisch tragfähige Konzepte gefragt.

Selbstverständlich lässt sich das Problem sehr leicht deutlich reduzieren, wenn man einen gewissen Schwund an energieintensiver Industrie zulässt. Es gibt aber sehr gute Gründe, warum so ein Schwund mit aller Kraft vermieden werden sollte:

- Carbon Leakage. Deutschland ist in puncto Energiemix und Effizienz der Produktionsprozesse weltspitze. Jeder Prozess, der nicht hier, sondern in anderen Regionen genutzt wird, bedeutet global betrachtet vermutlich ein Mehr an CO2-Emissionen.

- Wirtschaftskraft und Wohlstand. Deutschland ist ein Industrieland und deswegen ist der Wohlstand groß. Jeder Prozess der nicht hier, sondern in anderen Regionen genutzt wird, sorgt für weniger Wertschöpfung und deshalb weniger Wohlstand in Deutschland.

- Wertschöpfungsketten. Die energieintensiven Prozesse stehen meist am Anfang der Wertschöpfungsketten. Werden diese Prozesse verlagert, sind ganze Wertschöpfungsketten – die nachgelagerten Äste – von Abwanderung bedroht.

In der Energiepolitik liegt das gewichtigste Kippelement.

Denn zu den genannten Punkten für die Klimaneutralität bis 2050 (EU), 2045 (D) oder vielleicht sogar 2040 (BY) kommt ein massives Versorgungproblem beim Strom auf Bayern zu. Nach Auskopplung der Atomkraftwerke aus dem Stromnetz klafft eine gewaltige Versorgungslücke von etwa 5 GW gesicherter Leistung. In Bayern wird die gesicherte Leistung sehr bald unter die zu erwartende Maximallast sinken. Zumindest bis die HGÜ-Leitungen fertiggestellt sind, ist die Versorgungssicherheit mangelhaft.

Wasserstoff

WASSERSTOFF IST EIN WICHTIGER BAUSTEIN ZUR KLIMANEUTRALITÄT – ABER: DIE DREI ZENTRALEN FRAGEN SIND AUCH HIER ZU KLÄREN!

Wasserstoff wird von vielen als Heilsbringer gesehen. Und in der Tat bietet dieser Energieträger einige attraktive Eigenschaften:

- Im Unterschied zu Strom oder Wärme ist Wasserstoff gut speicherbar.

- Wasserstoff kann auch in Verbrennungsprozessen/chemischen Reduktionen ohne CO2-Fußabdruck eingesetzt werden – lokale „Luftverschmutzung“ kann reduziert werden

- Im Prinzip kann Strom in Wasserstoff (Elektrolyse) und Wasserstoff in Strom (Brennstoffzelle) umgewandelt werden – beide zusammen können so prinzipiell eine CO2-freie Energielandschaft bereitstellen.

- Bestimmte Infrastrukturelemente (z.B. Gas-Pipelines) können für eine Wasserstoffwirtschaft umgewidmet werden.

Warum nutzen wir also nicht schon immer Wasserstoff? Wieder ist es das Kostenargument. Solange nicht auch die wichtigsten Wettbewerber der deutschen/europäischen Industrie auf Wasserstoff setzen (müssen), sind die Kosten für die Nutzung klimaneutralen Wasserstoffs im internationalen Wettbewerbsgefüge hierzulande zu hoch – zumindest wenn es keine Kompensation gibt.

Was ist also zu tun, um das gewichtige Kippelement der Energieversorgung nicht kippen zu lassen?

- Die Bundesregierung und die EU müssen alle Kraft daran setzen, einen weltweit – mindestens jedoch auf G20-Ebene – einheitlichen CO2-Preis einzuführen.

- Für die enormen Mengen an grüner Energie, die Deutschland braucht, müssen tragfähige Quellen gefunden werden. Auch zukünftig müssen vermutlich 70 Prozent der Primärenergie importiert werden. Gerade für Bayern ist es daher allerhöchste Zeit, ein Konzept zu entwickeln, wie sich der konkrete Bedarf an Strom und/oder Wasserstoff oder sonstigen Energieträgern sektorübergreifend entwickeln wird und wie die dafür nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen mit einem jetzt noch ambitionierteren Klimaziel-Pfad geschaffen werden können.

- Über den ganzen Transformationsprozess hinweg muss sichergestellt werden, dass die Energiekosten in Deutschland aus Sicht der Unternehmen – im Vergleich zu internationalen Wettbewerbsstandorten – nicht deutlich teurer sind, z.B. mithilfe eines Industriestrompreises. Regulierung darf dabei nicht nur die Verschlechterung der Bedingungen für CO2-intensive Technologien, sondern muss vor allem eine Verbesserung der Bedingungen für klimafreundliche Alternativen zum Ziel haben – bislang fehlen weitgehend echte Anreize, echte Marktsignale und vor allem echte Alternativen.

2. Kippelement: License to Operate

Gehen wir für einen Moment davon aus, dass die Fragen um die Energieversorgung und die Energiekosten geklärt wären. Die Transformation zu einer klimaneutralen Industrie erfordert dann immer noch enorme Investitionen in neue Anlagen. Und all diese Anlagen müssen genehmigt und zugelassen werden. Die Behörden müssen das entsprechende Know-how zur Bewertung aufbauen und vor allem in der Lage sein, die enorme Flut von Genehmigungsprozessen auch zeitlich sinnvoll abzuarbeiten. Auch wird es Akzeptanz anstatt schon fast routinemäßiger Klagewellen gegen jegliches Infrastrukturprojekt brauchen.

Schon jetzt aber ist die Zahl und Komplexität der Anforderungen und Auflagen bei Genehmigungsverfahren enorm – vor allem bei Anlagen, die unter die Störfallverordnung fallen.

Deutschland will möglicherweise in 24, Bayern will in 19 Jahren klimaneutral sein. Bis dahin müssen diese Anlagen also genehmigt und gebaut sein. Und schon heute dauern Genehmigungsverfahren teilweise sehr lange, weil der vorliegende Rechtsrahmen und der Vollzug des Umwelt- und Planungsrechts nicht mehr zeitgemäß sind und ein grundlegendes Update brauchen. Dringend notwendig ist deshalb ein Planungsmodernisierungsgesetz, das effiziente und rechtssichere Genehmigungsverfahren bei hohen Umweltstandards gewährleistet. Die Digitalisierung kann dabei unterstützen, darf aber kein Selbstzweck sein: Eine erweiterte Transparenz über digitale Verfahren muss den Schutz von Know-how und Belange der öffentlichen Sicherheit im Blick haben.

3. Kippelement: Rohstoffbasis, Stoffrecht, Lieferketten

Nehmen wir für einen Moment an, dass sowohl die Energieversorgungsfrage samt Kostenproblem und die Frage der Geschwindigkeit von Genehmigungsverfahren geklärt wären.

Die EU plant derzeit im Rahmen des „Green Deal“ eine umfassende Reform des Chemikalienrechts. Sie skizziert zahlreiche legislative und nicht-legislative Maßnahmen im bestehenden Rechtsrahmen. Vielerlei bestehende und bewährte Vorschriften sollen angepasst und verschärft werden, u.a. die REACH-Verordnung, Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (CLP-Verordnung) sowie zum Umwelt- und Arbeitsschutz.

Die EU-Kommission strebt mit der Chemikalienstrategie zudem einen Paradigmenwechsel an: Bewährte Grundprinzipien, wie die wissenschaftliche Risikobewertung als eine Voraussetzung für Entscheidungen im Chemikalienmanagement, werden infrage gestellt. Es geht nur noch um die Frage, ob eine Substanz grundsätzlich gefährliche Eigenschaften hat. Fragen der Exposition und der Dosis spielen in den Überlegungen der EU-Kommission keine Rolle. Dabei ist unklar, inwieweit Regeln für Endkunden-Produkte auch auf den industriellen oder gewerblichen Bereich ausgeweitet werden.

Das bereitet unserer Branche große Sorgen. Absehbar ist: Sollte die Chemikalienstrategie unverändert umgesetzt werden, wird sich die Zahl verfüg- und nutzbarer Chemikalien in Europa deutlich verringern. Dies hat unmittelbaren Einfluss auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Chemie- und Pharmaunternehmen – und damit auch der Kundenbranchen sowie auf den „Lösungsraum“, den die Branche der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann. (Lesen Sie mehr hierzu unter #Lösungsindustrie)

Statt verengter Nachhaltigkeitsdefinitionen – auch gefährliche Stoffe können grundsätzlich sicher und nachhaltig gehandhabt werden und sind für nachhaltige Anwendungen oftmals unersetzbar (z.B. Chlor für die Siliziumproduktion für Solarzellen) – sollte weiterhin ein risikobasierter Ansatz (Gefährlichkeit des Stoffs ≠ Risiko für Schaden) beibehalten werden. Es braucht jetzt dringend Stabilität und Planungssicherheit im Chemikalienrecht – einseitige europäische Alleingänge dürfen globale Harmonisierungsbestrebungen (wie das GHS-System) nicht konterkarieren. Für eine Weiterentwicklung des Chemikalienrechts braucht es einen konstruktiven und ergebnisoffenen Dialog mit der Industrie, genauso wie realistische Folgenabschätzungen.

Zum Erfolg verdammt

Aber damit nicht genug. Es gibt noch viele weitere „Kippelemente“, die das „Ökosystem“ des hiesigen Industriestandorts ernsthaft bedrohen – vom zunehmend planwirtschaftlich und fern eines Verständnisses für Wertschöpfungsketten regulierten Finanzmarktzugang à la Sustainable Finance bis hin zum Bürokratie-Overkill wie der eines Lieferkettengesetzes, das Unternehmen mit einer völlig neuen Dimension an Haftungsfragen außerhalb deren unmittelbarer Wirkungssphäre beschäftigt. Und so reiht sich eine regulatorische Bremse an die andere, die eine Transformation hin zu erstrebenswerten Nachhaltigkeitszielen eher behindern als fördern.

Dem gilt es, mit einer neuen Ära der Wirtschafts- und Industriepolitik zu begegnen – weniger Ordnungsrecht und bürokratische Fesseln, dafür mehr ordnungspolitischer Rahmen und die Zurverfügungstellung der Basisinfrastruktur –, um ein fruchtbares „Ökosystem“ zu erhalten, das Unternehmen Luft für Innovation und nachhaltige Transformation lässt.

Dabei sei abschließend Eines betont: Die Forderungen nach einer Renaissance von weitsichtiger Industriepolitik ist keinesfalls als alleiniger Selbstzweck für die Industrie oder als Gegenbewegung zu Nachhaltigkeitsbestrebungen zu verstehen – ganz im Gegenteil. Schon lange geht es bei den Unternehmen der Chemie- und Pharmabranche nicht mehr um das „Ob“, sondern einzig allein um das „Wie“ eine erfolgreiche Transformation zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele gelingen kann. Es geht auch gar nicht ohne Industrie, allen voran Chemie und Pharma. Und hier sind wir alle zum Erfolg verdammt, wenn wir zeigen wollen, dass eine nachhaltige Entwicklung ohne Deindustrialisierung und Wohlstandsverluste möglich ist.

Denn kein Land, keine Region der Erde wird einem Pfad nacheifern, der folgenschwere Wohlstandsverluste mit sich bringt! Der Anspruch des Vorbildcharakters droht ansonsten zum Mahnmal, zum Negativbeispiel, zu werden.